今回も真面目に、マーケティングの基本・CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)についてです。筆者はビールが大好きで毎日買うのですが、そんな購買行動からCRMに考えをめぐらせてみました。

そもそもCRMの目的とは

CRMとは

大量生産・大量消費を前提としたマスマーケティングの時代から、消費者個別のニーズに合わせた One to Oneマーケティングの時代へという市場環境の変化により、特に製品単体での差別化が難しい業界(金融やリテール)で注目を集めていた経営コンセプトである。顧客あるいは見込み客が体験する企業との人的・非人的対話をより良いものとすることで、顧客の獲得や維持の向上を目指すものである。

引用:Wikipediaより

基本概念であるデータドリブン

CRMは顧客ごとに最適な商品またはサービスを提供することで企業の収益をアップさせよう!という考え方をベースにしており、その実現には顧客ごとの購買履歴や行動履歴、はたまた趣味趣向などのデータが欠かせません。

データの使われ方についてはオンラインの例がしっくりくると思います。例えば以下。

◆ECで頻繁に購入していると、ポイントやクーポンなどを割とすぐに付与・発行されます。(ピザハットとかすぐにVIP会員としてクーポン発行してくれる。)

→購買履歴と頻度データを元に実施。

◆会員登録していなくても、閲覧するブラウザが同じであればリターゲティング広告も後追いで表示されます。

→閲覧履歴データを元に実施。

◆閲覧した商品/カート投入商品の関連商品などのレコメンドが表示されます。

→閲覧履歴データを元に実施。

かようにオンラインでは閲覧や購買のデータがサービス提供側で収集され、消費者はそのリスクにさらされる(※1)ことにも、あるいはメリットを享受することにも慣れてしまっていますが、ことオフラインの「お買い物」という行為においてはこのデータドリブンがまだまだマスマーケティングを脱せていない部分が多いように思います。

※1 閲覧購買履歴が流出するなど

One To One マーケティングが当たり前になりつつあって、そうでないものがむしろ気になる時代になってきていると言えるのかもしれません。

例えば筆者は毎日コンビニでビールを買って帰るのが習慣になっています。基本毎回同じ銘柄を買っているのですが、このロイヤリティ(購買額、頻度による企業への貢献度)の高さからしてポイント還元とかランクアップとかしても良さそうなのになーと思いつつ、よく考えたらメーカーとしてはこれ、還元したくてもできない状態なんですね。

顧客にフィードバックしたくてもできない

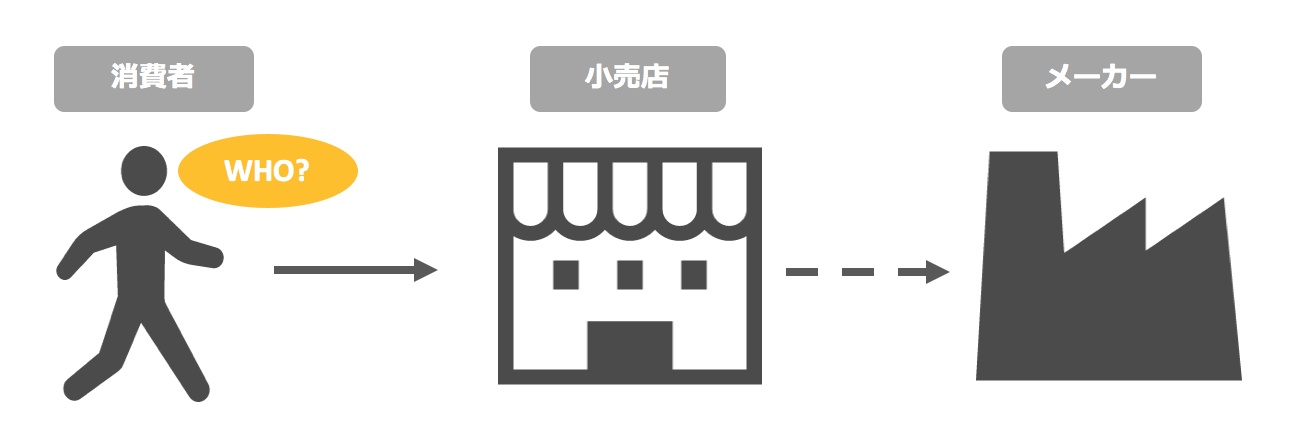

筆者がどの店舗で何回ビールを買っているか、POSデータには計上されていますが、POSデータには顧客を一意に識別するIDがないため何回買っても「名無しの権兵衛」さんのままです。Webと違ってPOSだけだと、個人に恩恵を与えたくても与えられません。

「名無しの権兵衛さん」である以上、企業としては One To One マーケティング施策はできずにマスマーケティング手法に頼る他ありません。マスマーケティング手法として代表的なものは「大量に作って大量に売れそうな場所に配置する」というものです。

マスマーケティングと One To One マーケティングでは、データドリブンで使用できるデータは以下のように異なります。

■マスマーケティング時代の指標・取得可能なデータ:「なにが」「どれくらい」売れたか

→たくさん売れたものをまた売れそうな場所に配置するしかない。

■One to One マーケティング時代の指標・取得可能なデータ:「だれが」「なにを」「どれくらい」買ったか

→買ってくれた人が買ってくれる場所に再配置する。

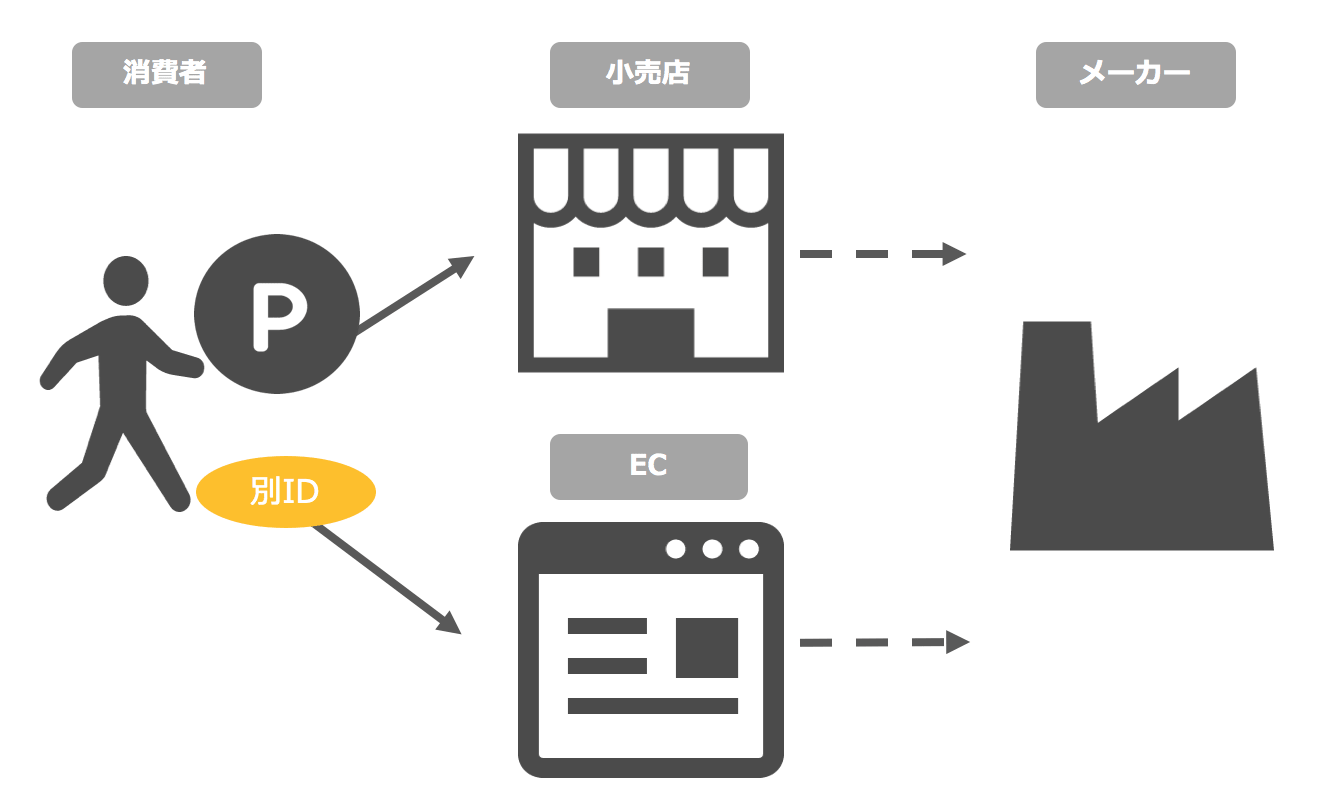

と、単純化すると上記のようになりますが、マスマーケティング時代にもユーザーを一意に識別する仕組みがありました。それが「ポイントカード」です! 実店舗では今でもよく使われていますね。

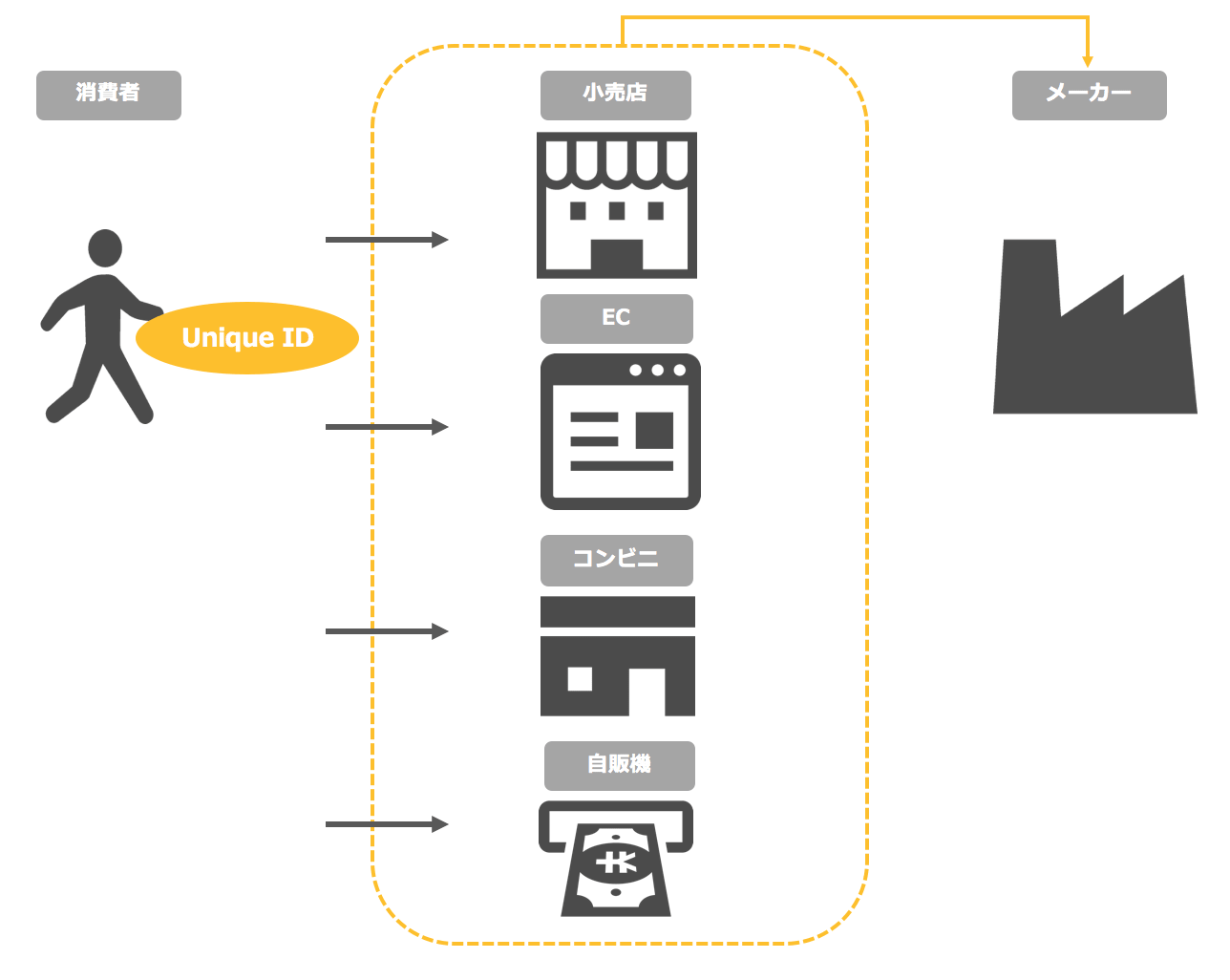

ただしこれはアパレルや家電量販店であれば店舗単位で「だれが」「なにを」を把握できるのですが、筆者が毎日買うビールのように販売店舗や販売方法が多様な商品は顧客接点も多岐に渡るため、メーカーは顧客を特定するすべを持たず把握できません・・・。

顧客を一意に特定するための方法:これまでの流れと今後

マスマーケティングよりも One To One マーケティングが良い理由は、収益に貢献してくれる顧客を特定できるためです。

CRMの基本原理で書いた「優良顧客を知る」ということが、ユーザーを一意に識別できないPOSだけだと難しい、というよりできないのです。上述したようにポイントカードを導入すれば小売店単位ではユーザーが識別可能ですが、コンビニ・自販機まで含めてのユーザー識別はできません。幅広い店舗・チャネルで販売している商品(=消費財という言葉がイメージに近いと思います)ほど、企業(メーカー)によってのロイヤルカスタマーが識別できない構造になっているとも言えます。

昨今、小売業界がO2O( Online To Offline、オンラインのユーザーとオフラインのユーザーを会員ID統合で一意に識別可能にし、オンライン施策からオフラインの店舗に誘導するような取り組み。 )でポイントカード統合を実施して、オンラインとオフラインのユーザーを一意に識別するケースが増えてきています。

従来、ECでの購買と店舗での購買が別のユーザーとして集計されざるを得なかったところを、同じユーザーとして識別する取り組みです。同じユーザーとして識別することでその人のオンライン比率やEC/店舗どちらの購買履歴も一括管理して、集計することが可能になります。

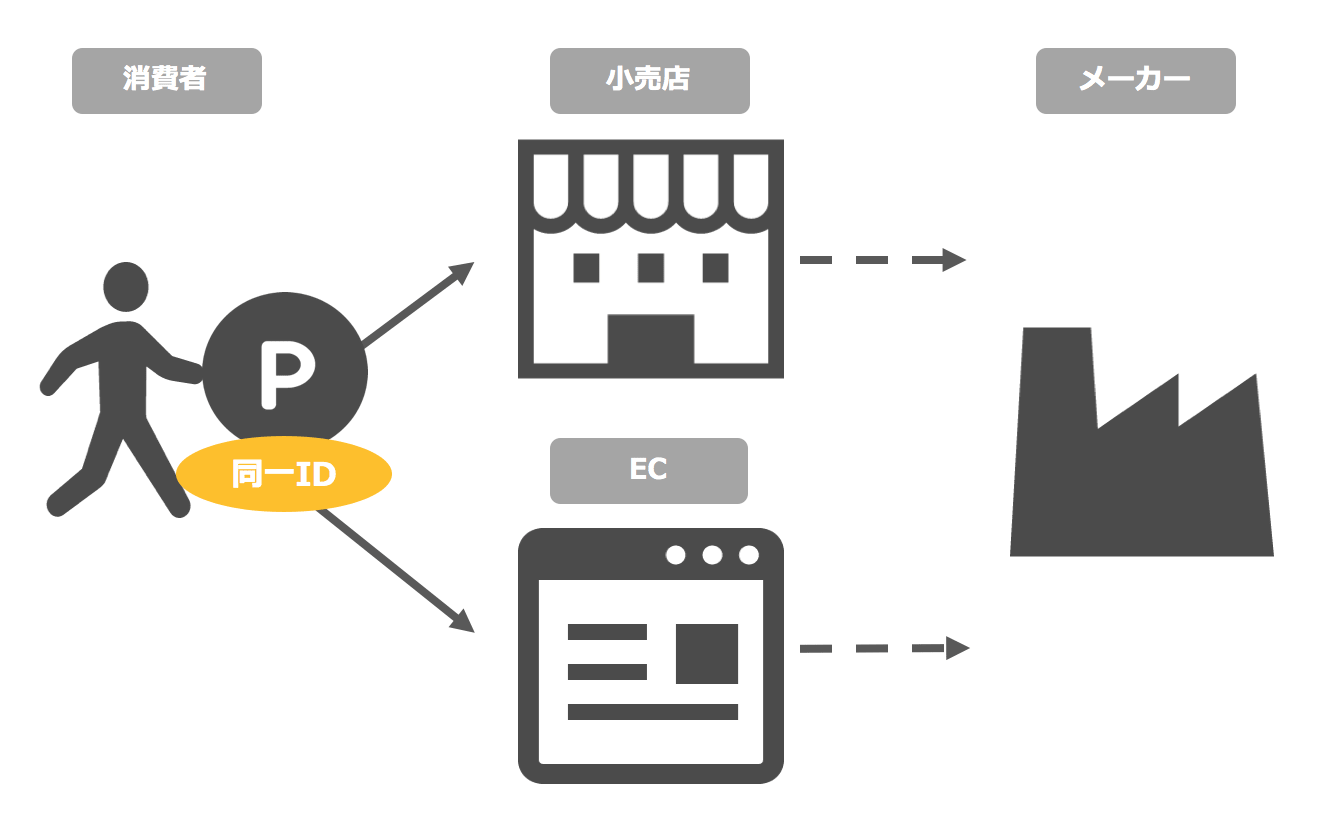

ですが、ここまでしてもまだ下図「ユーザー識別のこれまでの流れと今後」の4つ目の図の状態にはなりません。

【ユーザー識別のこれまでの流れと今後】

マスマーケティング時代

ポイントカード導入

EC/店舗ポイントカード統合

ユーザーを一意に識別

いまはまだ実現できていませんが、スマホ、IoT、ウェアラブルデバイスなどの分野の勢いを見ていると、小売だけでなくメーカーがユーザーを一意に識別し One To One マーケティングを実施する時代が次の時代になるのかなと想像しています。

まとめ

映画「マイノリティ・リポート」では主人公がGAPに入店すると同時に虹彩認証で特定されて、「この間のジーンズはお気に召しましたか?今日はそれにあうジャケットはどうですか?」とAIに話しかけられるシーンがあります。

ポイントカードではなく確実に本人であることがどの店舗でも判定可能な未来になっていくのかも?

データが収集されることについて気味が悪いと思われる方もいらっしゃると思います。その気持ちもわかりますが、個人的には自分がファンの商品・サービスで自分のメリットになるのであれば情報を取ってくれても文句は言わないのですけどね。

ということで、毎日同じ銘柄のビールを飲んでいるからそろそろメーカーから感謝されてみたいなという投稿でした。

フルタ

最新記事 by フルタ (全て見る)

- Marketing Tips:マーケティングがつくる「新常識」とは? - 2018年4月18日

- 【顧客体験向上】店舗のデジタル化による重要な2つのメリット - 2018年3月14日

- Marketing Tips:顧客に品質を伝える方法とは? - 2018年2月7日