今日は、某デジタルマーケティングコンサルティング会社の忘年会。立食形式のパーティー会場には、様々な企業のマーケティング担当者が招待されているようですよ。

(各キャラクターが登場するこれまでの記事はこちら。)

クロさん、今日はマーケティング担当者が招待されてるんですよ。どこで嗅ぎつけたのやら。

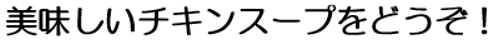

確かに美味しい。でもこのスープ、入れ物が二つ並んでるけど、両方中身は同じに見えるのに、どうして片方だけこんなに減っているんだろう?この貼り紙が関係しているのかな?

<入れ物 A>

<入れ物 B>

ありがとうございます。でも、処理流暢性ってなんですか?

情報を脳が処理し易いか否かが、人間の判断に様々な面で影響を与えることが心理学研究で分かってきたらしい。処理流暢性(processing fluency)ってのは、流暢性が高ければポジティブに、低ければネガティブに判断される認知メカニズムのことなんだ。

* * *

日本人はまた丸ゴシックが好きですしね。あと色の濃さも視認性に影響ありそうですね。

あんた、またいい加減なこと言ってるんじゃないでしょうね?

人は分かりやすい情報を好むってことですよ。しかもそれを正しいと思いやすいと。だから中身は同じなのにAのスープを思わず取ってしまうんでしょうね。

確かにBは見づらいから、ネガティブな印象になったのかな。

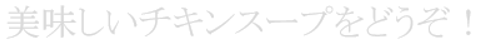

ええ、フォントに影響されるという意味では、こんな例もありますよ。

<フォントA クーリエ>

<フォントB ルシーダ・カリグラフィー>

どちらも「濃厚でクリーミーなトマトスープ」と書いてあるんですが、被験者を2つのグループに分けて、それぞれの貼り紙のしてある同じ中身のスープを飲んでもらって、味、満足感、新鮮さを7段階で評価させ、スープを購入したいかを聞いたところ、どうなったと思います?

もちろんゴージャスなBの勝ちでしょう。私にふさわしいフォントね。

ご指摘の通り、Bのフォントのスープを飲んだグループの方がAのフォントのグループよりも味、満足感、新鮮さを高く評価し、必ず購入するとした人の数も2倍だったそうです。

なるほど、文字のフォントの影響ってバカにならないんですねー。

* * *

そうなんじゃ。フォントの見やすさも、もちろんあるが、人気のある入れ物が右側にあるっていうのも臭いのう。

お約束ネタはそれくらいで良かろう。そうじゃなくて、「右側の法則」っていうのもあるのじゃよ。人間は無意識のうちに利き手側にプラスイメージを持ち、反対側にマイナスイメージを持つ傾向があるらしいのじゃ。

そうか、相対的に右利きが多いからつい、右側の入れ物から…。

ダンジョンを抜け出すための左手の法則とはちょっと違うね!(笑)

プリンストン大学のダニエル・オッペンハイマーは、流暢性は、プロセスそのものではなく、どれくらいプロセスを効率的あるいは容易だと感じられるかだと言っておる。

* * *

そして婆によれば、流暢性が高いのは、見ている頻度が高いもの、最近見たもの、長期間見ているものが該当するらしい。

だから、右利きの人は、右側に愛着があるってことなのかもしれねーな。

童信、それには歴史的背景もありそうなんですよォ。心理学者達の仮説では、人間の脳が発達した原始時代には、

馴染みがある=前に見聞きしたことがある=以前に処理したことがある=流暢性が高い=まだそいつに食べられていない=危険性は低い=判断に時間をかける必要がない=好意的に判断する

っていう思考のショートカットが認知メカニズムとして発達したんじゃないかってね。

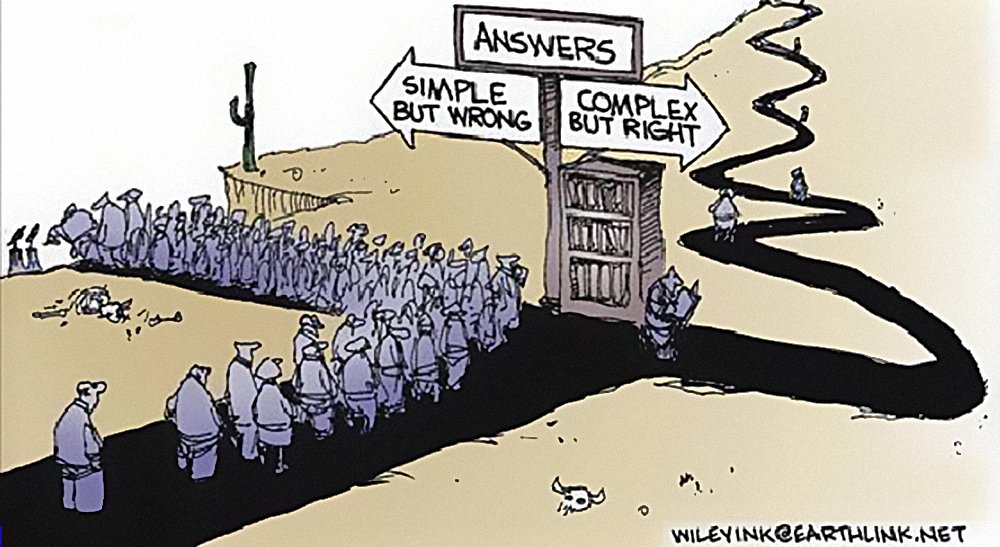

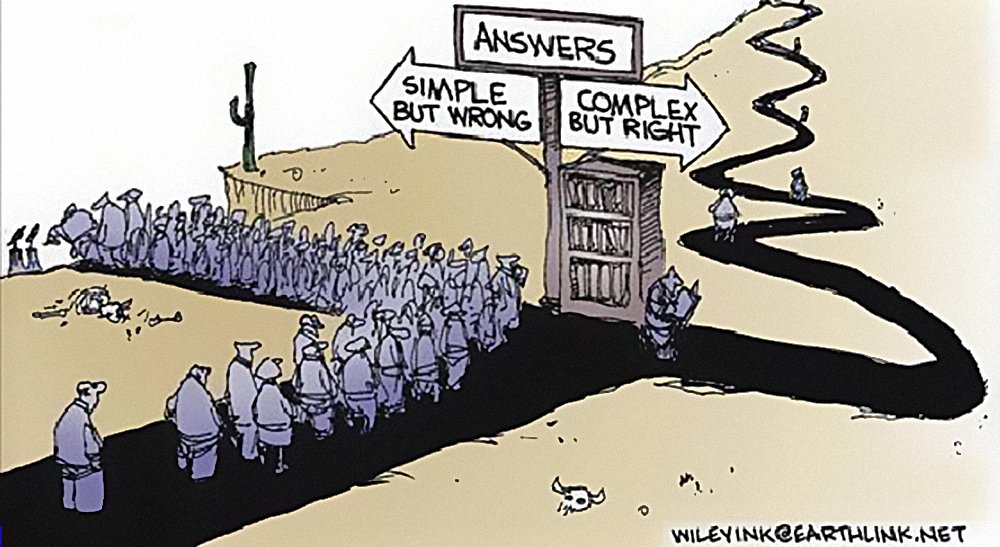

婆も良く言っていた。「正確だが、分かりにくい説明」よりも「不正確or間違っているが、分かり易い説明」の方を人は「正しい」「真実性が高い」と判断してしまう傾向があると。この風刺画のように判断しがちな認知メカニズムが人にはあるのではないかと。

(出典:「処理流暢性」ってなに?→「わかりやすい=真実」にみえてしまう心理です。)

(出典:「処理流暢性」ってなに?→「わかりやすい=真実」にみえてしまう心理です。)

確かに雑誌や書籍のタイトルとかを見ても、「全て◯◯が悪い」「◯◯するだけで解決」式の単純化された主張は、単純化されているが故に不正確なものも多いけど、逆に単純故に真実性が高いと判断してしまうのかもしれないな。

ヒトラーは『我が闘争』で、プロパガンダの根本原則は「テーマ・考え・結論を絞り、簡単な言葉で分かりやすく、執拗に繰り返せばよい」と記しているが、処理流暢性の認知的メカニズムから見ても見事にその全てが的を射ていた訳だ。

ココココ、でもこの手法は現代でも通用するものとして、様々な分野で応用されているから、気を付けないといけないですよォ。しっかりと中身を吟味しないと。

真実性や好みにバイアスがかかるだけでなく、知性にもバイアスがかかるらしいぞ。文章や話の処理流暢性が高いと、書いたり話したりした人を「頭が良い」と判断してしまうようだ。

頭を良く見せようとして難しい単語や言い回しを使うのは逆効果ってことだな。「簡単な言葉で分かりやすく話す」方が、正しさだけでなく、頭も良いと判断してもらえるってことか。

でも、逆に処理流暢性を下げるメリットもあるんですよォ。流暢性が下がると、慎重かつ注意深く考えるようになり、間違いに気づきやすくなるから、うっかりミス防止につながるんです。また、流暢性が高ければ、馴染み深く、心地良いですが、ある意味退屈です。流暢性が低いモノは、逆に目新しく、興味深い、と感じられることもあるようです。

なるほど、人間の脳とどう取り組んでいくか、マーケティング的にもいろいろな可能性があるんだな。

ニューロマーケティングはまだまだ発展途上らしいからな。自信のないプレゼンで内容がイマイチでも、処理流暢性を活用すれば、リスナーをごまかせたりするかもしれないぞ。

ドキッ。いやいや、おれはそんな卑怯なマネはしないさ!はは。そういえば、キョウカ。前、子供がどうとか言っていたけど、あれはどうなったんだ?

それでは、また次回のお話をお楽しみに。

<参考文献・サイト>

買いたがる脳(デイビッド・ルイス)

「処理流暢性」ってなに?→「わかりやすい=真実」にみえてしまう心理です。

The following two tabs change content below.

神奈川県出身。一橋大学社会学部卒。中小企業診断士。NTT、セガ等を経て現在ウフル・マーケティングクラウド本部に所属。勘だけに頼らず、定量的な根拠に基づくWebサイト運営を是とするPDCA-Webマーケター。その一方で星座の世界を好むロマンチストでもある。禁煙には成功したが、ダイエットは成功の糸口さえ見えない今日この頃である。

![]()

![]()