日本のCD不況

日本のCD売り上げは減少を続けている。

CD不況と呼ばれるが、30年前のメディアを今でも売り続けていることのほうが不思議な現象であり、衰退するのはむしろ自然であるようにも思える。

30年前を思い出してみよう。私もまだ子供だった。ショルダーフォンと呼ばれる携帯電話の前身がようやく世に出はじめ、重さは3kgもあったらしい。

その頃から現在までCDを売り続けている日本という国は、不思議な環境かもしれない。ちなみにアメリカのTOWER RECORDSは2006年というとっくの昔に潰れている。。。

そんなCD不況の流れの中で、1990年代にはTOWER RECORDS渋谷店と並んで”渋谷系”と呼ばれる若者向け音楽の発信源だった「HMV渋谷」が、2010年8月に閉店となる。このフラッグシップ店の閉店は、日本の音楽産業の変化を端的に顕す出来事であった。

「HMV渋谷」の復活

しかし、2014年8月に「HMV record shop 渋谷」として、渋谷にHMVが帰ってきた。

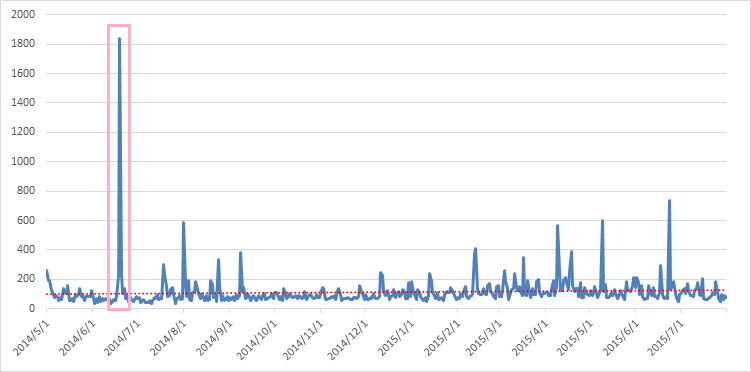

海外買い付けを中心に約8万点をラインナップし、再燃するアナログレコードファンにターゲットを絞った店舗となっている。ソーシャルメディアでも大きく話題となり、その後も「アナログ」「レコード」というキーワードは定期的に話題となっているようだ。

今回は集計期間が長かったので、50,000件ほどのデータをエクスポート。苦労のわりに成果物は普通だが、これがマーケターの仕事だ。

2014年にはPerfumeが新譜をアナログ盤でリリースし、最近ではKalafinaが8月12日に完全生産限定でアナログ盤をリリース、堂本剛もCDアルバムからのセレクト盤を9月2日にアナログ盤でリリースするなど、アナログ回帰の流れはどこまで続くのか注目が集まる。

問題点

ところが、爆発的にアナログレコードブームが起こるためにはいくつかの障害がある。

1つは、レコードをプレスできる企業が、日本には東洋化成株式会社の1社しかないということ。そしてもう1つは、デジタル音源で育った世代にアナログの良さをどう理解してもらうか、そもそもアナログのアイテムが浸透していないという点である。

レコードを再生するにはターンテーブルが必要だ。最近では減ってきたが、DJがアナログのターンテーブルを使っている場面を目にしたことがある人もいるだろう。しかし最も大切なのはそのターンテーブルから音を出す「アンプ」と呼ばれる装置だ。音の良し悪しはこのアンプで決まるといっても過言ではない。スピーカーが人間の手足だとすると、アンプはまさに「心臓」である。

しかしアンプは高級品なので、若い世代に受け入れられにくいのではないか?そうした機器を目にしたこともないようなデジタル音源で育ってきた若者達に、アナログの音の魅力が伝わるだろうか?などといった懸念が浮かんでくる。

ちなみにデジタルレコーディング世代に突入した私も、音質にはあまりこだわりがない。。。

とはいえ

音楽の聴き方はさらなる多様化の時代を迎えるに違いない。

今までどおりのCDか、MP3ダウンロード、サブスクリプション型音楽配信、ハイレゾ音源配信、そして今回紹介したアナログレコード。

また、音楽をどんなシーンで聴くかにおいても、ライブやフェス、通勤中のポータブル、家でハイグレードのアンプとスピーカーで、など場面に捕らわれない音楽との向き合い方がある中で、アナログレコードの復活は私たちの楽しみ方を広げてくれることは間違いないだろう。

NOWAY

最新記事 by NOWAY (全て見る)

- 退職ブログのマーケティング - 2017年1月31日

- バンコクへの旅でマーケティングを考える。 - 2017年1月13日

- IoTって何? はじめてのあなたに優しく解説 - 2016年12月7日